覚え書:「折々のことば:971 鷲田清一」、『朝日新聞』2017年12月24日(日)付。

-

-

-

- -

-

-

折々のことば:971 鷲田清一

2017年12月24日

サンタクロースがいなければ……人間のあじわうよろこびは、ただ目にみえるもの、手でさわるもの……だけになってしまうでしょう。

(フランシス・P・チャーチ)

◇

サンタクロースってほんとにいるの? 1897年、「ニューヨーク・サン」新聞に寄せられたある少女の質問に、記者はこう社説で答えた。見えないものはみな、人間が頭の中で拵え上げたものだなどとは言えないと。ほんとうに大事なものは見えないものからなっている。『サンタクロースっているんでしょうか?』(中村妙子訳)から。

−−「折々のことば:971 鷲田清一」、『朝日新聞』2017年12月24日(日)付。

-

-

-

- -

-

-

覚え書:「【考える広場】子連れ出勤、ダメですか?」、『東京新聞』2017年12月09日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

子連れ出勤、ダメですか?

2017年12月9日

熊本市議が乳飲み子をだっこして議場に現れ、同伴出席を試みたが、認められなかった。「アグネス論争」から三十年たち、子連れ出勤への社会の目は変貌への過渡期にある。子育て中の本紙記者三人が、子を持つ国会議員や先進的な企業経営者と識者に聞いた。

<熊本市議の乳児同伴> 11月22日の市議会本会議開会前に、緒方夕佳市議(42)が、生後7カ月の長男と議場に着席。市議会規則で議員以外の入場が認められていないため、赤ちゃんは傍聴席の友人に預けられた。本会議開会は約40分遅れた。

緒方さんは、本紙のインタビューに「私の姿を社会に見せて訴えようと思った。(長男との同伴が認められず)壁は高かったが、国内外から賛否の声が数多く届き、関心は高かった」と話している。

◆息苦しさ言い続ける 参院議員・伊藤孝恵さん

伊藤孝恵さん

写真

参院選のとき三歳と一歳だった長女と次女は、四歳と二歳になりました。当選後しばらくして家族で東京に引っ越してきましたが、衆院議員会館(東京都千代田区)地下にある都の認証保育所を含め、周辺の保育施設はどこもいっぱい。上の子は少し離れた保育園に、年度の途中で入れましたが、二歳児は今も待機児童です。

家族やベビーシッターに頼って日々回していますが、都合がつかない日は、参院議員会館の議員事務所に連れてくるしかない。やむを得ずの子連れ出勤です。執務室に、子どもが遊べるスペースを作りました。ときには、党の会議にも連れていきます。

以前は毎日のように議員会館に連れてきました。中には「うるさい」という方もいる。税金でまかなわれている施設なので、「公私混同だ」という指摘もありました。「子どもがちょろちょろしていて議員の仕事ができると思うな」「子どもがかわいそう」といった批判も。

参院議員会館の地下に空室があるので「あそこに保育施設を造りませんか」と提案しましたが、進まなかった。今は、家や公園、児童館で見てもらうようにして、連れてくるのは週一回に減らしました。

子連れ出勤が良いとか悪いとか、そういうことじゃないと思うんです。私の祖母は農家、母親は食堂で働いていて、私も普通に働く場所に入れてもらっていた。不謹慎と言われたり、邪険にされたりした記憶はありません。いつの間にか働く場所が分けられ、お父さんが仕事に行き、お母さんが家にいるという価値観が根づいた。

だけど女性の役割も地位も変わり、今は従来の価値観を変える過渡期。もしかしたら子連れ出勤そのものより、この国の男女の価値観を変える動きに、違和感を感じたりする場合もあるのかなと思っています。

女性議員を増やしたい。でも、今の環境のままでは親友には「一緒にやろう」とはとても言えません。子どもの居場所の問題は長く言われ続けていることなのに、手を打ってこなかった。政治の責任は大きいです。

口では問題だと言っておきながら、何も動かなかったら、五十年後も状況は変わらない。たとえ我田引水と言われようと、当事者としてここが足りないと言い続けることが大事だと思っています。

(聞き手・坂田奈央)

<いとう・たかえ> 1975年、愛知県生まれ。テレビ大阪、リクルート社などを経て、2016年参院選愛知選挙区で初当選し、現在1期目。民進党青年局副局長。

◆会社ぐるみで子育て ワークスアプリケーションズ代表取締役CEO・牧野正幸さん

牧野正幸さん

写真

子育て中の社員も、他の社員と同じようにキャリアを積んで働き続けるようにしたい。そういう思いで昨年十二月に社内託児スペース「WithKids」を設けました。優秀な人材が働き続けられる環境の整備を目的として設置した自社運営の認可外保育施設で、政府が二〇一六年度に創設した企業主導型保育事業の支援を受けています。

既存の保育施設のように、保育時間に制限があると、プロフェッショナルとしての裁量を十分に発揮できないという課題がありました。そうした課題を解消した上で、社員が心から利用したいと思える保育所にしたかったのです。

託児スペースの企画は子どもの有無や男女にかかわらず、有志が仕切り、理想の施設を実現しました。預かり時間は午前八時から午後八時半まで。当日申し込みによる一時保育にも対応可能です。着替えやおむつは持参不要。社員は常時立ち寄ることができ、保護者は昼食や夕食を子どもと一緒に取ることができます。村全体で子育てしていた江戸時代や多世代家族だった昭和のように家族ぐるみで子育てをするイメージです。

子連れ出勤なので、託児施設への送迎に別途、時間を取られることがない。当社はフレックスタイム制ゆえ、満員電車も避けられます。帰宅後、保育所で使った洋服を洗濯したり、食事を準備したりする必要もなく、家事負担が軽くなっています。

保育士などのスタッフも社員として採用しており、待遇も同じ。当社は、優秀な人材には能力に見合う高い報酬を支払っていますが、保育士も同様です。優秀な保育士を集めるには高い報酬を支払うべきです。

政府からの補助は認可保育園並みで、会社からの持ち出しは一定額ありますが、それ以上の付加価値を生み出しています。社員の会社へのロイヤルティー(忠誠心)やモチベーションも上がりました。託児スペースができて約十人が一年以内の早期復職をかなえました。同じパフォーマンスが出せる人を一から採用・育成することを考えると、優秀な人材の早期復帰を促し、会社の生産性向上に貢献する健全な投資だと考えています。

社内を歩く子どもの声に癒やされます。経営者としても、社員だけではなく「この子たちにも責任を持たなくては」という気持ちになりました。

(聞き手・安藤美由紀)

<まきの・まさゆき> 1963年、兵庫県生まれ。大手建設会社などを経て、96年にワークスアプリケーションズを創業。「働きがいのある会社」ランキングで、10年連続「ベストカンパニー賞」を受賞。

写真

格差が広がり、女性の生き方も多様化する中で、他人と比較して不満や欠乏の気持ちを抱く「相対的剥奪感」が高まっているように感じます。「子連れ出勤なんて恵まれている」と、新たな分断を生んでいる。

三、四十代のワーキングプア(働く貧困層)の人と話していると、「子どもがいる人は特権階級ですから」という声を聞きます。子育てはお金がかかるので、「自分たちとは階層が違う」と。子持ちが、ある種のステータスになっているのです。

企業では、多くの人が人間の営みを無視した働き方を強いられています。だから子育てや介護、闘病などで百パーセントの生産性を発揮できない人に「なぜルールを破るのか」「企業の営利活動に迷惑をかけるな」と感じてしまいがち。女性も大半が結婚し出産する時代ではないので、「大変だね」とか「これから経験するかも」という共感や前提が生まれにくい。それぞれの複雑な思いが、批判や反発につながるのではないでしょうか。

子連れ出勤と聞くと、「アグネス論争」(一九八〇年代後半、タレントのアグネス・チャンさんが職場に子どもを連れてきて議論になった)を思い浮かべる人もいるでしょう。男性の「おんな子どもは職場に入ってくるな」という考えが、今より強かったのではと想像します。

今、子連れ出勤が議論になる背景には、子どもが保育所に入れない待機児童問題があり、女性の働きづらさ、生きづらさの問題がある。一度仕事を辞めると、女性はキャリアが絶たれてしまう現状もあります。結局、国の制度の不備の問題。分断の材料や、「女性の問題」にしてはいけないと強く思います。

知り合いに、介護離職から一時期、ホームレスになった五十代の男性がいます。大手企業の正社員を辞め、両親の介護をしながらのアルバイト生活で、親をみとったら手元に一万円ほどしかなく、賃貸の家を失った。彼は、どこでボタンを掛け違えたのか。会社が短時間勤務などを提示していたら、そうはならなかったかもしれません。

制度が過渡期の今は、緊急時だけでも子どもを連れていける隙間が職場にあれば、救われる人は多いはず。「子連れ出勤はダメ」という社会の不寛容さに声を上げ続けることが、政治的解決を促し、皆にプラスになると思います。

(聞き手・奥野斐)

<あまみや・かりん> 1975年、北海道生まれ。2000年作家デビュー。貧困や雇用、生きづらさの問題に取り組み『女子と貧困』など著書多数。「反貧困ネットワーク」世話人。

−−「【考える広場】子連れ出勤、ダメですか?」、『東京新聞』2017年12月09日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:子連れ出勤、ダメですか?:考える広場(TOKYO Web)

覚え書:「【考える広場】刑務所から見るニッポン 佐藤直子・論説委員が聞く」、『東京新聞』2017年11月25日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

刑務所から見るニッポン 佐藤直子・論説委員が聞く

2017年11月25日

刑務所の内側を想像したことがありますか。映画や小説に出てくるような残忍な受刑者はむしろ少なく、そこで刑に服しているのは、貧困のために無銭飲食や万引などの軽微な犯罪を繰り返す私たちの「隣人」が大半です。高齢の受刑者が急増し、心身の障害で働けない者も多い。出所しても家も仕事もないような人たちの再犯をどのように防ぐのか。元法務省官僚の法学者、浜井浩一さん(57)と一緒に考えます。

◆「隣人」の更生 支援を 龍谷大法学部教授・浜井浩一さん

浜井浩一さん

写真

佐藤 出所しても社会になじめず十年以内に刑務所に戻っていく再犯率が二〇一五年は五割近くになりました。政府が再犯防止に本格的に取り組もうとしたきっかけは、心身にハンディがある人や介護が必要な高齢者が、刑務所にあふれている実態が明らかになったことです。

浜井 政策秘書の給与を詐取した罪で服役した山本譲司さんが〇三年に出版した「獄窓記」の衝撃が大きかったですね。触法障害者の世話を任された山本さんは、生活に困った人が小さな罪を重ねては刑務所と社会を行き来していることを訴えた。

佐藤 浜井さんが研究者に転身した原点も、そんな刑務所での勤務経験にあるそうですね。

浜井 犯罪白書を作っていた法務総合研究所から二〇〇〇年に横浜刑務所に異動し、受刑者の作業を割り振る責任者になりました。当時、刑務所はどこも過剰収容が続いて受刑者で満杯なのに、作業場は人手不足。認知症の人や体が不自由で介護が必要な人など、みんなどこかにハンディがあったからです。

変だと思いましたよ。地下鉄サリン事件の衝撃で「安全と水はただではなくなった」といわれるようになり、警察も法務省も学者も「治安が悪化したから刑務所は満杯」と信じていた。なのに目の前に治安を悪化させたと思える人がいない。

佐藤 昨年は相模原市の障害者施設で大量殺傷事件、最近では自殺志願者らを狙った連続殺人と目される事件が発生。大事件が起きると一気に体感治安が低下します。刑務所には“凶悪犯”のイメージが重なるのですが、違うということですか。

浜井 一九九〇年代後半から刑事司法全体に厳罰化が進んだのです。重大事件の被害者や遺族から厳罰を求める声が強まった影響でしょう。検察の起訴・求刑基準が上がり、厳罰化は軽い罪を繰り返す人にも影響した。刑務所が満杯だったのも厳罰化のためです。新規受刑者に占める高齢者の割合が増え始め=グラフ参照=刑務所で亡くなる高齢者が増えるのもこの時期からです。

佐藤 浜井さんが言う「刑罰の逆進性」を象徴した現象ですね。高齢者だけではない。東北地方で取材した方には知的障害がありましたが、親から養育放棄されて幼い時から寺のさい銭や食べ物を盗んでいた。障害者手帳もない。私が会った時は出所して求職中でしたが、また万引をして服役したと手紙が届いた。社会に居場所のない人は罪を重ねてより重い刑に服していくしかないのでしょうか。

浜井 刑事司法と福祉をつなぐ国の研究が始まったのは〇六年。受刑者の四人に一人が知能指数(IQ)七〇未満、三割の再犯者が六割の犯罪を起こしていることが分かり、再犯防止策が必要だといわれるようになりました。今は一律的な厳罰化傾向は緩み、検察も障害者や高齢者の万引などには起訴猶予を模索するようになってきた。司法関係者でも身内に障害者がいる人は厳罰化に懐疑的です。

今、投票年齢の引き下げに伴い、少年法の適用も十八歳まで引き下げるという議論が進んでいますが、少年犯罪の審判を刑事手続きへ移行させるのは、現実を無視した愚かな行為です。実は、日本の少年司法は世界的に見てもうまく機能していて、少年非行がそのまま成人の犯罪に移行する例は少ない。早期のケアで非行の芽を摘むおせっかいな少年法が機能しているからです。それに比べて成人は罰するだけだから再犯率が高い。犯罪全体が減っているのに出所者の再犯率が五割とは異常です。福祉の網からこぼれがちな人に目を向けないと。

写真

佐藤 日本の刑務所は異質ですね。受刑者は刑務官の指示で動くだけで人間的な交流や関係を築く場になっていない。社会復帰を難しくしませんか。

浜井 日本は刑罰の場だから異質なのが当然なんです。イタリア・ミラノのボッラーテ刑務所の実践はユニークですよ。可能な限り刑務所を社会環境に近づけ、受刑者に自律的な生活を認める。百人以上の民間ボランティアが受刑者と一緒に社会的企業をつくり、配食サービスやコールセンター、地域に開いたレストランなどを運営する。受刑者の一部は外に通勤もする。

佐藤 どうしてそんな思い切ったことができるのですか。

浜井 イタリアの憲法は刑罰の目的は更生だと定めています。受刑者の労働も求人して面接し、働けば賃金が支払われる。

佐藤 社会のルールを刑務所の中にもつなげたのですね。日本の作業は懲らしめで出所時に渡される報奨金もわずかです。

浜井 イタリアの刑務所も昔は日本のようでしたが、ボッラーテ刑務所は受刑者が市民と交わることで社会復帰を目指した。効果はこの刑務所を出た人の再犯率が平均の半分以下の18%まで激減したことに表れている。十年かけたこの改革はイタリアでも少数派ですが、更生支援を考えるヒントになる。

佐藤 イタリアでは七八年成立の「精神保健法(通称・バザーリア法)」で精神病院を廃絶し、地域で心病む人の回復に取り組むようになりました。ボッラーテ刑務所の実践も地続きに思えます。罪を犯した人へのまなざしを考えさせられます。

浜井 バザーリア改革の成功体験は大きいでしょう。私も学生の時は犯罪者を「異質な人」と見ていた。でも出会った受刑者や非行少年は違った。罪は罪として、私だって生まれ育った境遇が違っていたら…。「刑務所に戻りたかった」と再犯する老人を大勢見ましたが、刑務所を彼らの最後の「居場所」にしてはいけない。イタリアでは判決後に別の裁判手続きがあり、裁判官と医師、社会福祉士が刑の執行方法を協議し、在宅でボランティアをさせたりします。

佐藤 日本も再犯防止推進法が作られました。

浜井 理念法(ある事柄の理念を定め、罰則などは規定していない法律)でも、国や自治体が再犯防止に責務を負うとした意義はある。バザーリア改革も長い時間をかけた。日本の意識転換もこれからでしょう。

佐藤 浜井さんは再犯防止のためには「刑罰よりも福祉」だと訴えてこられた。大切なのは日本が今後、どちらの方向に向かっていくのかだと思います。

浜井 刑事司法にかかわる人たちに「障害」への視点を持ってほしいのです。法務省の調査では、六十五歳以上の受刑者のうち、認知症の人の割合が、同年代の国民全体の推計値よりも高い。これをどう考えるのか。

発達犯罪学の立場では、犯罪のピークは二十歳前後。年代が上がるにつれ犯罪はしなくなるものなのに、刑務所に高齢者が多数いること自体、原則に反する。日本社会や刑罰のどこかに問題があるということです。

罪を犯して服役した人もいつか社会に戻る。刑を終えて人知れず地域に帰る人に何ができるのか。法曹関係者は自らの役割を考え直し、専門でない人も「何かできないか」と思うだけでいい。わが事とする想像力が居場所をなくした人々の更生を支えるのではないでしょうか。

<はまい・こういち> 1960年、愛知県生まれ。早稲田大で心理学を学び、法務省に入省。刑務所や保護観察所で勤務。国連犯罪司法研究所や法務総合研究所の研究官も務める。龍谷大では矯正・保護総合センター研究委員長も歴任。専門は刑事政策、犯罪学、統計学。著書は『罪を犯した人を排除しないイタリアの挑戦』『犯罪をどう防ぐか』など。

<再犯防止推進法> 議員立法として衆参両院の全会一致で昨年12月に成立した。罪を犯した者の排除や孤立をさせず、再び社会の一員となれるように支援して、犯罪が繰り返されず新たな被害者を生まない社会を目指す。その実現に責務を負う国と自治体は民間グループや地域と連携して仕事や住居の確保、医療福祉の支援を行う。法務省は計画を本年中にまとめる予定だ。

−−「【考える広場】刑務所から見るニッポン 佐藤直子・論説委員が聞く」、『東京新聞』2017年11月25日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:刑務所から見るニッポン 佐藤直子・論説委員が聞く:考える広場(TOKYO Web)

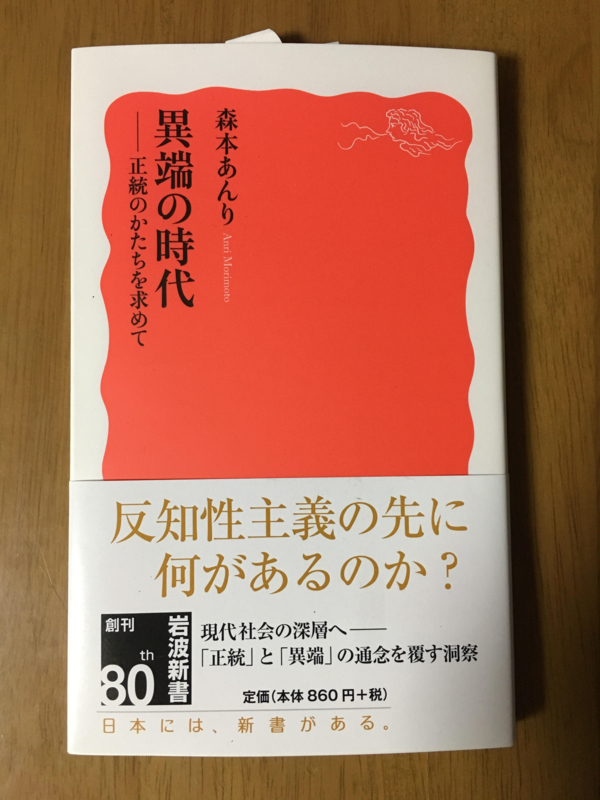

日記:森本あんり『異端の時代――正統のかたちを求めて』岩波新書、発売。

今月21日刊行の新書『異端の時代――正統のかたちを求めて』の見本を、ICUの森本あんり先生にお届けしてきました。この機会にお薦めの本、また『異端の時代』の読み方(何章から読むのがお薦めか?)もうかがいました。近日「B面の岩波新書」にUP予定です。 pic.twitter.com/jferMaLraR

— 岩波新書編集部 (@Iwanami_Shinsho) 2018年8月10日

正統と異端と言えば武田清子先生の『正統と異端のあいだ』(東京大学出版会)を想起せずにいられないが、森本あんり先生の『異端の時代 正統のかたちを求めて』(岩波新書)が届いた。「日本に真正の異端が生まれ、その中から腹の据わった新た正統が生まれることを願いつつ」。ワクワク感が半端ない。 pic.twitter.com/OqwoyydTsP

— 氏家法雄 (@ujikenorio) 2018年8月23日

武田清子さんといえば1973年の岩波新書『背教者の系譜ーー日本人とキリスト教』を9月に復刊します。https://t.co/Ghfry9l6UF

— 岩波新書編集部 (@Iwanami_Shinsho) 2018年8月23日

【8月新刊の見本が出来! 刊行は21日です】

— 岩波新書編集部 (@Iwanami_Shinsho) 2018年8月20日

森本あんり『異端の時代――正統のかたちを求めて』

浜田寿美男『虚偽自白を読み解く』

横山百合子『江戸東京の明治維新』

馬場紀寿『初期仏教 ブッダの思想をたどる』 pic.twitter.com/Ua0lsENJIN

覚え書:「【考える広場】移住女子−都会と地方」、『東京新聞』2017年11月18日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

移住女子−都会と地方

2017年11月18日

都会の女性の間に「移住女子」になる願望が高まっているという。東京一極集中は続き「家族はどうするの」「子育ては」「しきたりは大変よ」など課題も多い中、地方への夢はなぜ膨らんでいるのか。

<移住女子> 都会から地方へ移り住んだ女性8人を描いた同名の本が売れ、「全国移住女子サミット」が開かれるなど、女性の地方願望は広がりつつある。

サミット主催の「にいがたイナカレッジ」は2004年に起きた「新潟県中越地震」復興支援組織の一部門。「Uターン」から派生した「Iターン」による過疎地での定住を目指している。

認定NPO法人ふるさと回帰支援センターによると、性別を問わない移住希望先の2016年上位5県は(1)山梨(2)長野(3)静岡(4)広島(5)福岡。

◆子育て、地域みんなで 離島経済新聞社編集長・鯨本あつこさん

鯨本あつこさん

写真

地域情報紙の編集やビジネス誌の広告ディレクターなどを経験した後、日本の有人離島の魅力を伝えるウェブメディア「離島経済新聞社」を二〇一〇年に始め、五年後、本社のある東京を離れ、同僚でもある夫の実家がある那覇市へ移住しました。

拠点を移すことを決めたきっかけは、第一子を身ごもったことです。東京は子どもを連れて電車に乗るのにも気を使う。私たちは東京に実家がなく、子育てをサポートしてもらえる環境が十分ではなかった。子育ては自分一人でできるものではありません。一緒に子どものことを考えてくれる地域の大人が多い場所の方がいいと思いました。

新聞社を始めたのは、知人が移住先に選んだ広島県・大崎上島へ遊びに行き、離島の魅力に取りつかれたからです。島では、地元でとれたタケノコや魚を皆で分け合う文化があり、私たちも隣のおじさんからミカンをもらいました。島にはたくさんの物はありませんが、都会暮らしで忘れてしまうような大切な価値観がありました。

島の取材を重ねるうちに、移住への漠然とした憧れが生まれたのかもしれません。でも当時は、そうした島の魅力が伝わっておらず、仲間と共にメディアをつくろうと思ったのです。

日本には約四百もの有人離島があり、多様な文化や自然、人と人が支え合う環境があります。島では、子どもは「宝物」という考えが根付いており、地域の人みんなで育てる文化があります。娘を連れて取材に行くと、取材先のお母さんが預かってくれたこともあります。

沖縄で子育てをしていると、知らない人からも声が掛かります。娘の髪形や服装を見て「いいね」を意味する方言で「上等さー」と言ってくれる。人と人との距離感が近く、人間本来の温かさを感じています。

家族が健康で仕事を続けていけるなら、仕事の拠点はどこでも構わないと思っています。取材や編集の仕事は、インターネットさえつながっていれば、リモートワーク(会社以外で働くこと)でどうにかなりますし、働き方を柔軟に考えることができました。

現在は、第二子の出産に向けて、私の実家のある大分県日田市へ移住しました。都会のような便利さはありませんが、多くの人と関わりながら子どもに育ってほしいと思っています。

(聞き手・竹谷直子)

<いさもと・あつこ> 1982年、大分県生まれ。地方情報誌やビジネス誌、カルチャー誌のライターや編集者をした後、「離島経済新聞社」を設立。編集長として活動する。

◆あふれる生命力、魅力 メ〜テレ(名古屋テレビ放送)プロデューサー・松岡達矢さん

松岡達矢さん

写真

今年四月から六月にかけて、岐阜県にやって来た二人の移住女子を主人公にしたドラマ「岐阜にイジュー!」を放送しました。舞台になった白川町は、県内で一番人口減少が深刻な自治体ということでした。町長さんに話を聞くと、「今そこにある危機」という感じで「移住を促進して人口減少を何とかしないといけない」と真剣に語られて。一緒にチームとしてやりましょうという話になりました。

町に何度も取材して、その魅力と悩みを拾いました。なぜ人口が減るかというと、高校がなくなって教育が町内で完結しないことがあります。働く場も町外に流れている。地元で生まれ育った人たちは「白川は好きだけど…」という感じで、ここで結婚して働いて住んでという未来像が描きづらい。どうしたらいいかと僕たちも考えるようになって。会社には内緒ですが、制作チームの目標は「視聴率ではなく移住率を上げよう」(笑い)。白川町のちょうちん番組でいいとなったんです。テレビと地方の新しい関係をつくりたいという思いもありました。

受け入れ自治体に何が必要か。移住では、その町の人格みたいなものが外の人間に見えてしまう。白川町は林業が盛んで人の出入りがあったせいか、外の人に対してウエルカムでした。移住者が増えるかどうかは、危機感に加え外に対して開かれている気風が大切だと思います。

ドラマを監督した森義隆さんが話していたんですが、地方はすごくエネルギーに満ちています。それに地元の方が気づいていない。白川の人は「こんな何もない所に」と言うんですね。自信がない。でも、白川では会う人会う人、みんな魅力的だったんですよ。ある猟師さんは「何でも買うやつは生きる能力がない」と言いました。高度資本主義の中に生きているわれわれにはない価値観を教えてもらった気がしました。

都会に比べて街が死んでいると言う人もいますが、比較の基準が違うのでは。例えば、シカやイノシシが出たときに、僕ら都会の人間は狩りができない。でも地方にはそれができる人がいて、僕らには耐えられない状況でも生きていける力を持っている。移住する人たちは一周回って、地方で知った「生きていくことの難しさや強さ」に魅力を感じている。それは次につながっていく貴重な資源だと思います。

(聞き手・大森雅弥)

<まつおか・たつや> 1980年、愛知県生まれ。早稲田大卒。フリーランスの助監督や監督を経て、2014年にメ〜テレ入社。「まかない荘」シリーズなどのプロデュースや監督を務める。

◆共生社会のつなぎ役 明治大教授・小田切徳美さん

小田切徳美さん

写真

都市から地方への「田園回帰」傾向は、二〇〇〇年代初めから始まり、二段階に大きく伸びています。一つ目が、〇九年度に始まった総務省の制度「地域おこし協力隊」。初年度の参加者は八十九人でしたが、一六年度には約四千人がこの制度で各地から地方に移住しています。

二つ目が、東日本大震災という惨事に若者たちが心を揺さぶられ、経済成長だけを追い求める社会に疑問を抱いたことです。東京の計画停電などを経験し、自分のライフスタイル、人生を見直したという人もいる。

その中でも女性移住者の割合は増加していると思います。移住者全体の詳しい統計はありませんが、現在地域おこし協力隊が入り口になるケースが多く、隊員の約四割は女性なので、全体の割合とも大差はないと思います。今までは男性が単身で有機農業などを志して移住する場合が多かった。現在は家族での移住が増えている上、女性単身でも増えているのです。

「田園回帰」には三つの局面があります。一つは人口移動、次に地元の人と共に地域づくりを担うこと、最後に地域の一員となり、移住者が都市と農村のつなぎ役となることです。後ろ二つで女性の活躍が目立っています。特に地域づくりの場面では、主役は若い女性というケースが多い。地域の中で担い手同士をつないだり、体験を求める都市の人と農山村をつないだりと、交流のコーディネーターの役割を担っているのです。

今年二月に東京で移住女子をテーマにしたシンポジウムがありました。登壇した三人の移住女子が、いずれも自分の役割を地方と都市を「つなぐ」ことだと話していたのが印象的でした。産業や会社の縦割り組織に生きる男性と違い、女性は生活視点でその壁を越えてしまえるのです。あくまで仮説ですが、女性は「つなぐ」ことが得意分野なのかもしれません。

今後日本の人口が減少する中で、農山村を切り捨て、都市に集中投資すべきだという考え方があります。しかし地方には災害時のバックアップや少子化への歯止めを担う可能性があり、私は都市と農村は相互補完的な存在であると捉える「都市・農村共生社会」という路線を支持します。そして、その実現には両者をつなぐ人材が必要です。「移住女子」は、未来の社会を考える中で、主役に発展する可能性があるのではないでしょうか。

(聞き手・辻紗貴子)

<おだぎり・とくみ> 1959年、神奈川県生まれ。東京大大学院修了(農学博士)。専門は農村政策論。主な著書は『農山村は消滅しない』『農山村再生』(いずれも岩波書店)など。

−−「【考える広場】移住女子−都会と地方」、『東京新聞』2017年11月18日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:移住女子−都会と地方:考える広場(TOKYO Web)

覚え書:「【考える広場】二重国籍が問うもの」、『東京新聞』2017年11月04日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

二重国籍が問うもの

2017年11月4日

民進党元代表・蓮舫議員の二重国籍騒ぎで、日本人の国籍への考え方がクローズアップされた。難民問題が国際問題になり、日本の国際化も進む中で、二重国籍問題を含めて「日本人ファースト」の空気感が国内で強くなっていないだろうか。三人に聞いた。

<蓮舫議員の二重国籍騒ぎ> 昨年9月の党代表選の際、17歳の時に放棄したと述べていた台湾籍が残っていることが判明。翌月、日本国籍を選択したと口頭で説明した。

今夏、東京都議選での敗因を「国籍問題の説明が不十分だった」と党内から指摘され、自身の戸籍謄本などを公開。「戸籍は本来、公開すべきではないが、野党第1党の代表として発言の信頼が揺らいではいけない」と説明し、9日後に代表を辞任した。

◆ポジティブに考えて 書評家・アイドル・西田藍さん

西田藍さん

写真

私は父親が米国人、母が日本人のいわゆるハーフです。その経験からいうと、日本人であるかどうかは、その人間がどれだけ日本の社会、文化に根付いてきたかより、日本人ぽいかどうかという見た目で決められてしまうところがあるんですね。

実は、私自身がそういう見方をしていました。母が日本人なので、生まれた時から日本国籍。ずっと日本にいて、母語は日本語。父親から英語で話し掛けられても「意味分かんない」と思うほど。日本人であることに疑問を持たずに育ちました。それが幼稚園で自分の姿を鏡で見た時、自分だけ違って「あれ、変」って、びっくりしたんです。みんなと同じ普通がいい、父が外国人なのは嫌だと思うようになってしまった。

そういう意味では私は人一倍、日本人だった。そんな私なのに見た目で「外人」と言われてしまう。日本人って何?と思いますよね。だから、蓮舫さんへの攻撃には、本当に恐怖を感じました。私も日本人であることを証明せよって言われるかもって。そのうち三代、四代さかのぼってでも日本人かどうかを探るかもしれない。それで日本人ではないとなれば、「仲間じゃないから、あっちへ行けよ」になり、どんどん恐ろしい社会になっていくかもしれない。

国籍についてもいろいろ思います。国籍は、それに付随して政治にどう関わるか、税負担をどうするかなどが出てきますが、海外在住の日本人もいれば、日本にずっと住む外国人もいるように、国籍とそれらは百パーセント連動するものではないはず。それなのに、国籍≒人種≒市民としての全て、みたいなままでいくのは、これからの社会では現実的じゃないのでは。

ノーベル文学賞に決まった英国人のカズオ・イシグロさんは、日本の法律で国籍を選ばざるを得なくなるまでは日本人でもあったんですね。あるインタビューで、好きで英国籍を選んだのではなく、英国で活動する実務上の選択だったと話しておられます。彼の頭の中には日本があり、日本国籍を捨てたくはなかった。そういう選択を迫った国がこうなったら自分の国の人みたいに言うのはどうなんだろうと思います。なぜ彼を「英国人だが、日本人でもある」と認められないのか。そういう観点で多重国籍をポジティブに考えてほしいんです。

(聞き手・大森雅弥)

<にしだ・あい> 1991年、熊本県生まれ。2012年、「ミスiD」に選ばれデビュー。「S−Fマガジン」で連載中。情報はツイッター(アカウントは「@iCharlotteblue」)で。

写真

蓮舫氏の国籍問題は、台湾は国ではありませんから、どうして問題になったのか今でもふに落ちません。まあ日本は多様性に不寛容な国だというメッセージにはなりました。

複数国籍の人が増えているのは、人の移動と国際結婚が原因です。人の移動でいえば、日本は戦前から戦後しばらくの間、外に人を送り出す国でした。その場合の国籍基準は生地主義ではなく血統主義が合いました。国外にいても日本との結びつきが確認できるからです。しかし、人を受け入れる国は血統主義だけではやっていけません。国内で生まれた移民の子どもたちを統合する必要があるからです。ドイツなど欧州大陸の国はどちらかといえば血統主義ですが、生地主義や居住主義の要素を入れざるを得なくなっています。ところが日本は人を受け入れる国になっても血統主義を維持しようとしています。

国際結婚については、一九七九年に国連で採択された女性差別撤廃条約が影響を与えました。父系血統主義は男女平等に反するとされ、加盟国は父母両系血統主義に変わりました。日本も八四年に両系に移行。国際結婚で複数国籍を持つ人が増えることが予想されたため、国籍選択制度を新設したり、国籍留保制度を拡張したりして単一国籍を維持しようとしました。

六〇年代からの高度経済成長により人の国際移動が本格化する前の三〇年代の国際条約では単一国籍が望ましいとされ、日本は今もその発想ですが、欧州は九七年に複数国籍を認める条約を結んでいます。複数国籍は国際的に活動する人や企業にとってもプラスです。いちいちビザを取らなくていいからです。日本が外国人労働者を受け入れないというならそれはそれでいいですが、現実には実習生といいつつ労働者として使うというゆがんだ移民政策を行っているのは問題です。

複数国籍に否定的な人たちの中には日本人はピュアであるべきだという単一民族神話が根強くあるようです。しかし、江戸時代に戻るわけにもいきません。二十一世紀は多様性の時代です。それは陸上男子100メートルの選手たちを見れば一目瞭然でしょう。国民も多文化化し、多様になってきています。そういう時代に生きる私たちにとって、国籍の多様性を正面から認める時期が来ているのではないでしょうか。

(聞き手・大森雅弥)

<こんどう・あつし> 1960年、愛知県生まれ。名城大大学院法学研究科長・法学部長。専門は憲法、移民政策。『外国人の人権と市民権』『外国人参政権と国籍』『人権法』など著書多数。

写真

国籍の問題って、どうやって外国にルーツのある人たちがきちんと生きていける社会をつくるかという問題だと思うんですよね。民進党の蓮舫元代表の騒動ではスパイだのなんだの、二重国籍者を排除する理論が飛び交い、違和感がありました。

僕は米国で生まれて、二歳半のときから日本で暮らしています。米国籍をそのまま保持していれば二重国籍ということになる。日本政府は二重国籍かどうかの調査なんてしません。民族の移動がこれだけ激しい中、複数の国籍を持つことを認める流れが世界の趨勢(すうせい)です。政府は事実上、黙認するという方針を取っているわけです。

国籍は人格に大きな影響を与えますよね。僕の場合、小学生のときに外国から来た子が変に注目を集めたり、いじめに遭ったり。それで「自分の出生地は隠しておかなくてはいけない」って気持ちが強くありました。

出生地を言うことはネガティブな話じゃない。それを隠さなきゃいけないと思ったことは、僕の人生に影であり光を与えたんだと思います。小説を書いているのも無縁とは言えません。

二〇〇〇年に発表した「目覚めよと人魚は歌う」は、ルーツが二つある人間のアイデンティティーの問題を扱った小説。日系ブラジル人の不良グループと地元の暴走グループが抗争になって、無関係の少年が殺された実際の事件をモデルにしました。背景をたどると、日系ブラジル人が社会から孤立したが故に子どもたちが不良化していくしかなかった面が見えてきた。

ブラジル人やペルー人らが日本に大勢入ってきた当時は、いろんな人種や民族が混交しているラテン的な社会が日本に持ち込まれて、もっと風通しがよくなるかなって期待していたんです。でも、実際は日本のコミュニティーは受け入れず、孤立させ追い詰めていった。

非常に憤りを感じました。「日本で働きましょう」と招いておいて、十分な日本語教育も受けさせないで放置する。人間のすることかと。社会の体質はいまだに変わっていないどころか、むしろ悪化していますよね。

同じ社会で生きている以上、国籍が何であれ、同じ権利を持って、平等に生きられるようにするべきです。その前提がなくては、国籍の議論は上滑りしたものにしかならないと思います。

(聞き手・小佐野慧太)

<ほしの・ともゆき> 1965年、米国ロサンゼルス生まれ。新聞社勤務後、メキシコに留学。2000年「目覚めよと人魚は歌う」で三島由紀夫賞、15年「夜は終わらない」で読売文学賞を受賞。

−−「【考える広場】二重国籍が問うもの」、『東京新聞』2017年11月04日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:二重国籍が問うもの:考える広場(TOKYO Web)

覚え書:「【考える広場】 「施設」と「家庭」−児童養護のあり方」、『東京新聞』2017年11月11日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

「施設」と「家庭」−児童養護のあり方

2017年11月11日

虐待や貧困などのため、親元で暮らせない子は、国内で約四万六千人。この子らを社会としてどう育てるか。国は今夏「施設より里親を優先」という新目標を導入した。児童養護の現場の声や課題を聞いた。

<国導入の新目標> 2015年度末で17.5%だった里親委託率を未就学児はおおむね7年以内に75%に、就学後の子は10年以内に50%へ引き上げる。特別養子縁組は5年で倍増の年間1000件以上の成立を目指す。

施設での養育より、里親らへの委託を優先させる。児童養護の欧米化ともいわれる。

◆人生背負う覚悟必要 4人の子どもと特別養子縁組・西畑宏子さん

西畑宏子さん

写真

私たち夫婦には子どもができませんでしたが、二人とも子どもは好きでしたので何か関わりたいと思っていました。今から二十年ほど前、ちょうど自分たちの子どもをあきらめたころ、児童虐待が社会問題になって「そんなに子育てが大変なら何かお手伝いできないか」と里親の登録をしました。

半年後、「特別養子縁組でお願いしたい赤ちゃんがいます」という話が来ました。小中学生を何年か預かる程度の考えだったので困惑して。断ろう、里親登録もやめるしかないと決めたんですが、最後に一目見てみたいと会いに行きました。何人かの子どもがいる中で、どの子がそれとも告げられず顔を見て、一番かわいいと思った子がその子で。運命だと思いました。それが今大学二年の長女です。

虐待や貧困の中にある子どもたちの対策として里親や特別養子縁組を進めるのはいいことです。しかし、厚生労働省が目標とする「年千件以上の特別養子縁組」なんて、数字を示したことは評価できますが、今の児童相談所の態勢では無理です。一つは人手不足。児相は、命の危険があり緊急の対応を要する虐待への対応で手がいっぱいです。職員、里親支援員を増やすなどの態勢強化が必要です。もう一つは、職員の意識改革。養子縁組に理解がある職員がいないと進まない。先進的な方の経験や考え方を学ぶ機会を増やすべきです。

そして一番大事なのは養子縁組を引き受ける側の覚悟です。里親と違い、その子の一生を背負うのですから。私たちも里親登録した最初は、いずれ実の親に返すと思っていました。しかし、児相の方がある時「この子は実の親に返しても今より幸せになることはありません」と言われ、ハッとしたのです。それで覚悟が決まり、自分の子どもとして育てていこうと思いました。ただ、うちの子どもたちは実親の記憶がない生後一年未満で来ています。生後数年虐待を受け、心の問題を抱える子どもは私たちでも難しい。

養子縁組には、普通の親子関係と同じで、いろいろ苦労はあります。でも、子どもがいなかったら、そんな苦労もできないし、時が過ぎれば笑い話になる。何よりも、自分たちのような者でも「親になってもいい」と言われることほどうれしいことはないんですよ。

(聞き手・大森雅弥)

<にしばた・ひろこ> 1963年、福井県生まれ。大学2年から小学5年までの4人の子どもと特別養子縁組。夫の智秀さん(55)と育児に奮闘中。今年3月まで同県里親会会長、現監事。

◆当事者の声を大切に NPO法人・日向ぼっこ

「日向ぼっこ」の渡井隆行さん(左)と木本ゆうさん

写真

里親委託率を75%以上にするという数字が突然出てきて、驚きました。当事者の声をちゃんと聞いたのでしょうか。根拠がきちんと説明されていない数字が先行しています。社会的養護は「子どもの最善の利益の追求」が目的です。そのことを考えずに、ただ単に里親委託の数を増やすのが政府の方針だとすれば、「大人の都合」のために数字を出しているようです。

私たちの団体は当初、施設や里親の元で育った当事者が集まって発足しました。現在は多様性が尊重される社会を目指す、誰もが参加できる団体です。ただ、設立の経緯から、当事者の声を聞く機会が多くあります。今回の国の方針は、施設を悪者にして排斥するかのように見えますが、「里親より施設がいい」という子はいます。

施設は十八歳で出るのが原則ですが、職員と信頼関係があり「出たくない」と訴える子もいる。家庭で長年怖い思いをして施設に来た子は、里親の元で「新たな家庭」に入ることに不安を感じるケースもあります。

日本は欧米に比べると血縁を重視する文化で、里親も養子縁組も普及していません。その原因は、実の親が一番だという「家族幻想」です。そのせいで「施設の子はかわいそう」という偏見も強い。でも、日本の施設養護のレベルは決して低くありません。栄養士が献立をつくり、ファミリーソーシャルワーカーがいて親への支援もできる。そうなると単純に里親を増やすより施設を充実させる方が子どもにとって良いかもしれません。労働条件を良くすれば職員の離職率も下げられるでしょう。

私たちは里親の声も聞いていますが、里親への支援が足りない現状も深刻です。研修はわずか六日間程度で、児童相談所にも相談しにくい。「同年代の里子を持つ人がおらず里親が集まる会にも行く意味がない」と話す人も。登録した里親で実際に子どもを引き受けている人は三割ほど。やる気のある七割の人が受け入れをできない事情をまず調べ、里親の困難を改善する方が先ではないでしょうか。

貧困問題ひとつとっても、実の親が子どもを育てられない背景には必ず社会的な要因があります。社会的養護の問題とは、社会全体の問題なのです。突然の数値目標には驚きましたが、みんなで社会的養護について考えるきっかけになればと願っています。

(聞き手・出田阿生)

<ひなたぼっこ> 社会的養護の当事者団体として2006年に発足、08年にNPO法人化。13年に当事者だけでなく、誰もが参加できる「多様性が尊重される社会の実現」を目指す団体になる。

◆子どもの利益が優先 淑徳大教授・柏女霊峰さん

柏女霊峰さん

写真

里親が増えない背景には、児童養護施設が社会的養護の中心を担ってきた事情があります。日本では、施設が足りなくなると委託するというのが実情で、里親はいわば調整弁の役割を果たしてきました。行政側としても、施設に任せるのに比べ、マッチングに手間がかかるため避けられがちだったのでしょう。国連からも、家庭での養育が少ないと言われ続けてきました。

今回、国の検討会が示した数値は、これまでの計画に比べかなり高い目標です。日本でも、欧米諸国のような水準を目指しなさいという強いメッセージだと捉えています。現在、自治体間での里親委託率にはかなりの差があります。高い目標は、足並みがそろわないことへのショック療法の意味もあるのではないでしょうか。

ただし、数値目標の達成だけを優先するのは危険です。支援態勢が整わないまま里親を急激に増やし、拙速に委託すれば、虐待も起きかねません。相性の不調で、里親を転々とする子どもが出るおそれもあります。お互いが傷つく可能性も高いでしょう。子どもは実験台ではありません。子どもの利益を守ることが、最も重要です。

子どもたちが将来、家庭をつくる上でのモデルを見る意味で、家庭での養育に勝るものはないと思います。たとえば、両親が晩酌しながら話しているのを隣で聞き、仕事から帰ってきた父親がすててこ姿で歩いて母親から「あなた、やめてよ」なんて言われる家庭的なやりとりは、施設では見られないわけです。

もちろん、施設にも長所はあります。虐待された子どもたちは、多様な心の傷を抱えています。自傷他害につながることも多く、専門知識がある施設職員の適切な対応が求められます。

一方、原則は家庭での養育を目指していくわけですから、大半の施設は、機能転換を図っていく必要があるでしょう。里親の支援をするのにも、職員の専門性は生かせるだろうと思います。現在の施設職員のモチベーションを下げないよう、政府も施設の機能転換に関する考え方を打ち出すべきです。

まずは、里親の開拓から委託後のサポートまで一貫して行う支援機関を充実させることが大切だと思います。児童相談所が里親を「大丈夫か」という目で見るのに対し、「大丈夫だよ」と寄り添ってあげられる存在が必要です。

(聞き手・井本拓志)

<かしわめ・れいほう> 1952年、福岡県生まれ。東京大卒。専門は子ども家庭福祉学。厚生労働省の社会的養育専門委員会委員長。著書に『これからの子ども・子育て支援を考える』。

−−「【考える広場】 「施設」と「家庭」−児童養護のあり方」、『東京新聞』2017年11月11日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:「施設」と「家庭」−児童養護のあり方:考える広場(TOKYO Web)