覚え書:「インタビュー 米中戦争、回避の知恵 ハーバード大学教授、グレアム・アリソンさん」、『朝日新聞』2017年12月22日(金)付。

-

-

-

- -

-

-

インタビュー 米中戦争、回避の知恵 ハーバード大学教授、グレアム・アリソンさん

2017年12月22日

写真・図版

「ツキジデスなら米大統領に助言したでしょう。TPPは中国への対抗手段になると」=ランハム裕子撮影

写真・図版

「一帯一路」を足場に影響力を伸ばす習近平(シーチンピン)氏の中国。内向きな「自国第一」を掲げるトランプ氏の米国。古代の戦史家ツキジデスが唱えたように、世界への向き合い方も価値観も異なる新旧の二大国は衝突への道を進むのか。覇権国と台頭国の壮絶な相克の歴史を分析してきた国際政治学者が考える戦争回避の知恵とは。

——11月のアジア太平洋経済協力会議(APEC)で中国の習近平国家主席が多国間の協調を説けば、トランプ米大統領は「米国第一」を訴えました。米中の立場はすでに逆転したかのようです。

「日々のニュースや雑音のような事象に埋もれ、見失いがちな潮流を見通すレンズとして提唱したのが『ツキジデスのわな』です。流星のごとく台頭する中国と、挑戦に受けて立つ覇権パワーの米国という基本構造は変わりません」

「習氏は現代の国際舞台で最も野心的な指導者です。10月の中国共産党大会で最高指導者に再選されただけでなく、後継選びを拒み、党規約に自らの名を冠した思想を盛り込みました。つまり『皇帝』の座に就いたのです。毛沢東以来の強力な指導者の地位を固めたといってもいい。3時間半の活動報告は盛りだくさんでした。党を活性化し、軍を再編し、ロボットから人工知能まで先端技術の先頭にたって経済革命を成し遂げ、中国人としての誇りも取り戻す。今世紀半ばにグローバルリーダーにするという」

「『一帯一路』の名の下、近隣国を自らの勢力圏に引き寄せる構想は、アジアの地政学的な重心を中国に移したい意思の表れです。地域安定の守護者を自任してきた米国とのあつれきは強まっていくでしょう」

——米国と中国は相いれない関係なのでしょうか。

「米中とも自らを国際社会で特別な存在とみなしている点で共通します。『われわれが他の全てにまさっている』と。しかし秩序のとらえ方は正反対です。中国がヒエラルキー(階層)を通じた調和を国の内外で重んじる半面、米国は『ルールに基づく国際秩序』を求める。中国からすれば『自ら作ったルールを押しつけている』と映るのでしょうが」

「冷戦が終わり、ソ連が消滅すると、民主主義と自由主義経済の勝利によって歴史は終わったという見方が登場しました。市場に立脚する資本主義が豊かさをもたらし、民主主義を根づかせ、平和をもたらす、と。米ジャーナリストのトーマス・フリードマン氏は、(ハンバーガーチェーンの)マクドナルドが出店する国同士は戦争しないと主張しました。いま振り返ればナイーブな見方です。その後、中国は国家主導による市場経済モデルを構築し、それをうまく機能させています」

■ ■

——トランプ大統領は覇権国としての米国の立場を自ら損ねているように見えます。米国が支えた「自由で開かれた、ルールに基づく秩序」も後退していませんか。

「彼ほど風変わりな現代の大国リーダーは見たことがありません。外交経験はないですが、学ぶのは早いようにみえる。トランプ氏は昨年の大統領選挙で、共和党候補への指名獲得と本選勝利という、人々が「ありえない」と信じた二つを成し遂げました。その自信は計り知れない。自分はあらゆる物事を支配できると考える自信家という点では習氏と共通します。国際交渉にかかわる者は予測できない言動は慎むべきだとの常識も覆しました。むしろサプライズが役に立つと思っている。交渉では即興を駆使し、先を読む才もあります。過小評価は禁物です」

「米国の民主主義が致死的な兆候を示しているのは心配です。党派的分断が極まり、ホワイトハウスと議会の関係悪化が国の予算や国際合意をもまひさせ、政府への国民の信頼を消滅させている。中国でも個々の市民を追跡監視する中央の官僚機構が、スマホを使いこなす都会の若者層を管理しきれるか。市民が求めるものを提供する機能的な政府システムを築けるかどうかが、長い目で見れば米中双方の最大の課題です」

■ ■

——米中はいずれ軍事的に衝突するのでしょうか。

「戦争のリスクは高まりつつあります。ただそれは『ツキジデスのわな』によるもので、トランプ氏の性格の問題ではありません」

「実は覇権国や台頭国が自らの意思によって戦争で決着をつけようと図ったケースは歴史的には珍しい。むしろ目立つのは覇権国と台頭国の影響下にある第三者が挑発や不測の対応をとり、連鎖反応を引き起こして両者を戦争に引きずり込む例です。その意味で今はきわめて危険です。最大の要因はもちろん北朝鮮です」

「1年後、北朝鮮は米本土を確実に攻撃できる大陸間弾道ミサイルの実験を完了しているか、それを防ぐため米国が北朝鮮を攻撃しているか。前者を受け入れられなければ後者ですが、米中の戦争を誘発する高いリスクを伴います。私は、トランプ氏と習氏が結束して金正恩(キムジョンウン)氏に核開発をやめさせるわずかな奇跡を祈りたい」

——米国の同盟国として日本がとるべき立場は何でしょうか。

「中国が台頭すればするほど、米国にとって日本との関係強化の重要さはより増します。日本は世界第3の経済規模で、米国とは長く深い同盟関係を築いてきました。安倍晋三首相も北のミサイル実験を含めた自国への挑発行為を、平和憲法を見直す追い風にする姿勢を鮮明にしています。強い日本は歓迎すべきです」

「ただ同盟というものには二面性があります。米国の立場を強める半面、日本や韓国に扇動する者がいるとリスクになります。米国は日中間にある歴史的な対立や東シナ海の島々をめぐる争いも十分に認識すべきです。日中間の紛争が、米国を戦争に引きずり込む可能性があるからです」

——核保有大国同士は戦争しないとの見方があります。今の米中は経済的な結びつきも太い。それでも戦争になりますか。

「双方が核兵器を持つ場合に軍事力行使に慎重になる面はあるでしょう。しかし1962年のキューバ危機の際、当時のケネディ米大統領は(確率で)3分の1は核戦争になると覚悟しました。20世紀初頭、英国とドイツは経済的に深く依存しあい、だれもが戦争は互いに損と考えていましたが、第1次大戦は起きました。それでも経済的な相互依存は平和的関係を保つ支えにはなります」

「覇権国と台頭国が利害を共有する基盤を築くのが重要です。協力しなければ一緒に滅びるかもしれない課題、例えば地球温暖化対策です。残念ながらトランプ氏は関心がないようですが」

■ ■

——戦争を避けるにはどうすればいいのでしょうか。

「特効薬はありません。『ツキジデスのわな』は診断の手法で、処方箋(せん)ではないからです。しかし運命論、悲観論のように受け止めてほしくはありません。まず中国の台頭が一時的な現象ではなく、慢性の体調変化のように長時間かけて受け入れざるをえないものと理解する必要があるでしょう。どんな危機も甘く見てはいけません。最大限の想像力と慎重さ、柔軟さを駆使して最大限の対応をする。途方もない政治的手腕が求められます」

「過去500年にあった16事例の『わな』のうち4事例は戦争に至りませんでした。戦争回避は十分に可能です。冷戦中、米ソは『望まない戦争に滑り落ちたり、ふらふらと入り込んだりしないように』との意識を共有しました。意図的な攻撃は止めがたい。だがミスは何としても避けねば、と。ホットラインを引いたり、兵器を制限する協定を交わしたりしました。あの冷戦にも、今に生かせる教訓があります」

「『過去を記憶できない者が、過去を繰り返す運命に陥る』。哲学者ジョージ・サンタヤナが残した言葉です。歴史上の過ちと成功の両方から学ぶことこそ、戦争のない関係を米中が築く道なのです」

(聞き手 アメリカ総局長・沢村亙)

*

Graham Allison 1940年生まれ。クリントン政権で国防次官補。新旧大国の対立構図を分析した邦訳「米中戦争前夜」(ダイヤモンド社)が11月に出版。

ーー「インタビュー 米中戦争、回避の知恵 ハーバード大学教授、グレアム・アリソンさん」、『朝日新聞』2017年12月22日(金)付。

-

-

-

- -

-

-

(インタビュー)米中戦争、回避の知恵 ハーバード大学教授、グレアム・アリソンさん:朝日新聞デジタル

覚え書:「「自分の一部を訳しているよう」 村上春樹さん、チャンドラーの長編7作完訳」、『朝日新聞』2017年12月22日(金)付。

-

-

-

- -

-

-

「自分の一部を訳しているよう」 村上春樹さん、チャンドラーの長編7作完訳

2017年12月22日

写真・図版

チャンドラー小説の村上春樹さんによる新訳作品

米国の作家レイモンド・チャンドラー(1888〜1959)の小説を村上春樹さんが新訳した『水底(みなそこ)の女』(早川書房)が刊行された。2007年の『ロング・グッドバイ』以来、チャンドラーの長編7作を10年がかりですべて訳したことになる。翻訳について、そして創作とのかかわりについて、村上さんに聞いた。

7作は、いずれも私立探偵フィリップ・マーロウが主人公。日本では、故清水俊二さんの訳などで知られてきた。

「いい作品には、新しい訳を出し続ける必要がある」と村上さんは言う。「いいものならオリジナル(原典)は古びないけれど、50年も前に書かれたものは、どんな名訳でも翻訳の言葉が古びていく。それはもう宿命なんです」

清水訳と自身の訳ではかなり方向性が違う、と村上さん。「清水さんはいわゆるハードボイルド・ミステリーのノウハウで訳してるから、時には細部を端折って流れをよくしている。僕は文芸翻訳のノウハウでやっているし、チャンドラーは準古典のようなものだと思ってるから、細部までできるだけきちんと訳そうと」

『水底の女』の原典は1943年刊行。香水メーカーの社長に行方不明の妻の安否を探るよう依頼されたマーロウは、湖畔の町に向かう。

「この作品は小説として少し弱い部分がある」と村上さん。「だからそのぶん一生懸命手伝ってあげたい気持ちがあって、とりわけ熱心に手を入れた。うまく流れないところを、なるべく流れるようにするとか」

*

原題の「The Lady in the Lake」は、直訳すれば「湖の中の女性」。59年の田中小実昌さん訳、86年の清水俊二さん訳のタイトルは、いずれも『湖中の女』だった。

「『湖中の女』だと、語感としてちょっと古い感じがしたんです。『湖底の女』はちょっと硬い。だから『水底』がいいんじゃないかなって」

「新訳を出す場合、タイトルはとても難しい」と村上さんは言う。チャンドラーの長編で最初に手がけた『ロング・グッドバイ』は、清水訳のタイトル『長いお別れ』が広く知られてきた。

「清水訳に親しんできた人は、割りこまれた、踏みこまれたという感じで反感を持つかもしれない。でも新しい読者もいるわけだし、選択肢が多いことが大事だと僕は思っています」

中・高生の頃からチャンドラーを愛読してきた村上さんの訳文は、ときに村上さん自身の小説の一部を読んでいるような気がするほどに自然で、滑らかだ。

「僕はチャンドラーの文章が大好きだし、影響を受けた作家の一人でもある。だから、ここで作者は何を考えてるんだろうと迷うことはほとんどない。自分自身の一部を訳しているような気持ちになることもあります」

自身が小説を書く上で、「一種のリズムのようなものをチャンドラーから学んだ」という。「軽妙な会話が続いたかと思うと、すごく細密な描写があったりして、そのあうんの呼吸みたいなものがすごくうまい」

今年出した長編『騎士団長殺し』も影響を受けていると明かした。「最初のほうの小田原の家の描写なんかは、チャンドラーの小説のような風景描写だなって書いていて自分で思って。とくに第1章はチャンドラーを割に意識したかもしれない」

*

翻訳とは原典を「ばらばらにしてもう一度組み立て直す」作業だと村上さんは言う。

「チャンドラーは、解体して再構築するには絶好のモデルなんです。チャンドラーのようなミステリーを書こうとしても、それはむずかしい。小説は、どう解体するかというところにかかってるんです。そこから何かを学ぶとしたらね」

同じような「解体と再構築」をしている書き手として、村上さんは今年のノーベル文学賞を受けたカズオ・イシグロさんの名を挙げた。

「SFをやったり昔のイギリスの執事ものをやったり、書くたびにある種の小説のスタイルを再構築している。彼もチャンドラーが大好きなんです。何度か会って話してるけど、チャンドラーの話になると生き生きしてくる」

村上さんの小説は現実と非現実の世界を行き来するようなものが多いのに、翻訳ではリアリズムの作品を多く手がけるのは、なぜなのか。「非リアリズムのものを書こうと思っても、きちんとしたリアリズムの文章が書けないと、それはできないんです」

「僕は自分の文体を強くしなくちゃいけないと思って『ノルウェイの森』をリアリズムで書いて、そこからずいぶん楽になった。だから翻訳でもリアリズムのものをやって文体を磨き上げたい、文体を引き締める訓練をしたいという気持ちがある」

村上さんは小説でも翻訳でも、原稿に繰り返し手を入れるという。「たいそうな言い方になるかもしれないけど、生きた文章を書くには潜在意識で洗い直す作業が必要なんです。ある程度の時間をおいて無意識のなかを何度も通さないと、文章が立ち上がってこない、本当に」

「文章の力は、評価するのがすごく難しい」と村上さん。「家庭風呂と温泉のお湯との違いを表現するのが難しいのと同じです。温泉のお湯の持つ力を出すためには、時間をかけて、潜在意識を何度もくぐらせることがすごく大事になってくる。小説でも翻訳でも、それはまったく同じです」(柏崎歓、編集委員・吉村千彰)

−−「「自分の一部を訳しているよう」 村上春樹さん、チャンドラーの長編7作完訳」、『朝日新聞』2017年12月22日(金)付。

-

-

-

- -

-

-

「自分の一部を訳しているよう」 村上春樹さん、チャンドラーの長編7作完訳:朝日新聞デジタル

日記:松本清張『砂の器』を読む/「人間への関心」とは至極、現代的課題である。

覚え書:「折々のことば:973 鷲田清一」、『朝日新聞』2017年12月26日(火)付。

-

-

-

- -

-

-

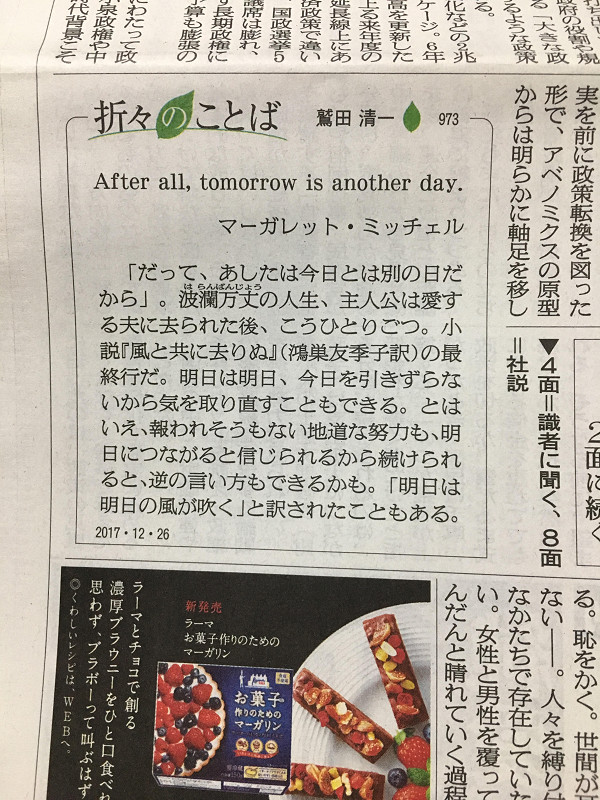

折々のことば:973 鷲田清一

2017年12月26日

After all, tomorrow is another day.

◇

「だって、あしたは今日とは別の日だから」。波瀾万丈(はらんばんじょう)の人生、主人公は愛する夫に去られた後、こうひとりごつ。小説『風と共に去りぬ』(鴻巣友季子訳)の最終行だ。明日は明日、今日を引きずらないから気を取り直すこともできる。とはいえ、報われそうもない地道な努力も、明日につながると信じられるから続けられると、逆の言い方もできるかも。「明日は明日の風が吹く」と訳されたこともある。

−−「折々のことば:973 鷲田清一」、『朝日新聞』2017年12月26日(火)付。

-

-

-

- -

-

-

覚え書:「【論壇時評】 積極的棄権論 選挙ルールのゆがみ指摘 中島岳志」、『東京新聞』2017年11月28日(火)付。

-

-

-

- -

-

-

【論壇時評】

積極的棄権論 選挙ルールのゆがみ指摘 中島岳志

2017年11月28日

今回の衆院選で、最も重要な問題提起だったのは、東浩紀(あずまひろき)の「積極的棄権」論だと思う。東はインターネット上で「2017年秋の総選挙は民主主義を破壊している。『積極的棄権』の声を集め、民主主義を問い直したい。」と題した署名集めを行い、話題となった。

東は「大義」のない選挙を仕掛けた安倍晋三首相を「解散権の乱用」として批判するとともに、「政策論争を無視した数あわせの新党形成に邁進(まいしん)」する野党(特に希望の党)に対しても厳しい目を向ける。与野党の「茶番」の結果、選挙には六百億円を超える税金が投入され、一定数の国民は「無理して、好きでもない候補者や党に貴重な一票を投じる」ことを強いられる。「こんな選挙などくだらない」。根本的に間違っているという意思を示す権利が国民にはあるというのが、署名運動の趣旨だ。

当然、東に対しては批判が集中した。安倍政権は、低投票率を視野に入れ、旧来の固定票を重視する戦略で選挙に勝ってきた。棄権による投票率の低下は、相対的に固定票を多く持つ自公政権を利することになる。まさに安倍政権の思うつぼだ。安倍政権を批判しているのに、安倍政権の継続を後押しするような言論を展開してどうするのか−。この批判は、もっともである。その通りだとしか言いようがない。しかし、それでもなお、東の提起には重要な問いが含まれていると思う。選挙という「祭り」が終わった今、じっくりと吟味をしてみる必要があるのではないだろうか。

東は「今回の選挙でぼくが『積極的棄権』を提唱した理由」(「AERAdot.」10月30日号)の中で、日本の選挙のルール自体が、大きなゆがみを抱えていると指摘する。「解散権の総理の占有、小選挙区制、ワイドショーに支配されたマスコミとネット、それらが組み合わさり生み出された現在の日本政治の『ルール』は、中道の立場にきわめて厳しいものになっている」。賛成か反対かという極端な二者択一ばかりが語られる結果、議論の積み重ねによる妥当な合意形成を目指す立場が退けられる。単純化されたネット上の言論やポピュリズムの蔓延(まんえん)によって、極端な主張が勝利をおさめ、中道が消えていく。民主主義が中道を排除し、「お祭り」化するのは、日本だけではなく世界的な傾向である。「この不毛な劇場=お祭りの反復」へのボイコットが、「積極的棄権」論だというのだ。

この指摘には説得力がある。実際、選挙中にまともな政策論争はほとんど起こらず、これまでの自公政権の検証も不十分だった。立憲民主党の誕生によって中道リベラルの受け皿ができたものの、結果は自民党の圧勝。安倍政権の不支持率が支持率を上回っていたにもかかわらず、政権与党の方針が追認された形となった。

これが健全な民主主義なのだろうか。やはり日本政治の「ルール」がおかしいと声を上げる必要があるのではないだろうか。東が指摘するように、「解散権の首相の専有」や「小選挙区制」には問題が多すぎる。ワイドショー化したメディアも、根本的に考え直す必要がある。そうしなければポピュリズムとシニシズム(冷笑主義)ばかりが蔓延する。政治は極端化し、健全な議論が消滅していく。

東のボイコット論は、極めて逆説的だが、政治に対する積極的なコミットメント(関わり合い)を促している。「この選挙はおかしい」と発言し、投票を拒絶することは、選挙に対する有力な参加の方法である。現状のルールのおかしさを訴え、それを一種のストライキによって表現することは、政治的抵抗の手段として意味がある。

東は「ハフポスト」10月10日号のインタビュー「『今回の選挙、くだらなすぎる』 投票棄権の賛同署名を集める東浩紀さんの真意とは?」の中で、民進党の崩壊を問題視する。民進党は長い時間をかけて党組織を整備し、地方組織を構成してきた。党のサポーターも約二十万人いる。分裂するにしても時間をかけて漸進的に行わなければならない。全部壊してしまうと、また全部ゼロから始めなければならない。にもかかわらず、解散の熱狂の中、組織は一気に崩壊し、極度の混乱が生じた。

立憲民主党、希望の党、民進党、無所属の会に分裂した結果、地方組織は迷走を続けている。民進党が各選挙区にある党総支部を当面維持することを決定したが、民進党の支持率はもはや1%程度。存続自体が危ぶまれる状況だ。

組織は時間をかけた経験知によって構成されている。暗黙知の蓄積こそが、組織を支えている。一朝一夕には成就せず、機能もしない。

希望の党をめぐる騒動で、野党側が失ったものは、かなり大きい。そのことを早い段階で指摘した東の議論は、慧眼(けいがん)であったというべきだろう。

(なかじま・たけし=東京工業大教授)

−−「【論壇時評】 積極的棄権論 選挙ルールのゆがみ指摘 中島岳志」、『東京新聞』2017年11月28日(火)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:積極的棄権論 選挙ルールのゆがみ指摘 中島岳志:論壇時評(TOKYO Web)

覚え書:「【考える広場】安室奈美恵と私たち」、『東京新聞』2017年12月16日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

【考える広場】

安室奈美恵と私たち

2017年12月16日

四半世紀にわたりトップを走った歌手安室奈美恵さん(40)= 参照=が来年九月、引退する。歌もダンスも切れ味抜群。かっこよさと自分なりの生き方が、ファンの羨望(せんぼう)を集めもした。「安室と私」を三人に聞いた。

写真

最初の衝撃的な記憶は一九九五年、年末の歌番組でトップバッターを飾った姿。私は小学六年生でした。画面を凝視して、動けなくなった。ビデオテープの爪を折って、繰り返し録画を見て。中学ではダンス部に入り、振り付けをまねて踊ってました。

彼女は六歳上。ちょうど見上げた先にある理想でした。ああならなきゃ、そのためにどう生きるべきか。安室ちゃんの履いていた、十五センチはある厚底ヒールの上に死ぬほど行きたくて、そこからの景色を見たかった。朝起きたら安室ちゃんになってる夢を何回も見ました。

受け取ったのは「今を楽しむ」というメッセージ。今、輝くこと以上に優先するものなどなくなった。「学校帰りに渋谷に寄れない青春なんかダメだ」と思って、鎌倉のミッションスクールの女子校から、東京都内の高校へ。女子高生の聖地になった109(イチマルキュー)(渋谷のファッションビル)で十坪しかないギャルファッションの店が、月一億五千万円を売り上げた時代でした。

厚底って男の人より背が高くなっちゃうでしょ。安室ちゃんの格好は、男に媚(こ)びないファッションなんです。そこがかっこよかった。私も好きな男の子は常にいたけれど、それとは別の自分があると思ってた。

当時は、制服着て渋谷のセンター街を歩くだけでテレビカメラが寄ってきました。万能感があったけど、期間限定。「今を楽しまなきゃ」って焦燥感がありました。「制服脱いだらうちら終わりだよね」って。十九歳で、ある種の絶望をしたけれど、当然人生は終わらなかった。

あのくらい高揚感と刺激があって夢中にさせてくれるものを探してキャバクラで働き、AV女優もやりました。同時進行で慶応に行って、東大の大学院を出て、日経新聞に入って。自分は何に重きを置いて生きるのか、どの時点で決めればよかったんだろうと思います。男女平等を当たり前に享受してきた私たちは、何を選べばいいのか分からない。同級生も子どもがいる専業主婦もいれば、大手商社の海外支店で働く独身もいる。

引退の一報に、九五年のステージを思い出しました。私はピカピカに若かったから、人生が揺さぶられるほどの衝撃を受けた。もう一度選べるとしても、安室ちゃんに出会えないまともな人生より、出会って右往左往している、今のアホな人生を選びたい。

(聞き手・出田阿生)

<すずき・すずみ> 1983年、東京都生まれ。慶応大卒。東京大大学院修士課程修了。元AV女優、元日本経済新聞記者。著書に『「AV女優」の社会学』『おじさんメモリアル』『オンナの値段』など。

◆男に媚びない自立心 東洋英和女学院大教授・与那覇恵子さん

与那覇恵子さん

写真

安室さんにはあまり沖縄のイメージがありません。沖縄という地域と関係なく、一人の自立した女性、アーティストとして認識されている。それは素晴らしいことだと思います。

沖縄は一九七二年の本土復帰以来、持ち上げられたり、けなされたりしてきました。こうした本土の動きに対し、沖縄の人たちは相反する二つの気持ちを抱いています。本土の人たちが沖縄に抱くいいイメージに喜びを感じ、それに合わせる一方、地元愛から本土を忌避する。

沖縄を舞台にしたNHKの朝ドラ「ちゅらさん」がブームになった時も、地元では歓迎する声がある半面、批判の声もありました。基地の話が全く出てこなかったからです。実は、私は沖縄風俗の考証でドラマに関わりました。沖縄というと基地ばかりが注目されてきた中で、庶民の生活を取り上げるのもいいと思ったのです。安室さんも、いい意味でかつての沖縄のイメージにこだわらない。本当はこだわっているのだろうけれど表に出さない。

安室さんの容姿はフィギュアを思わせます。リカちゃん人形みたいな。だけど、ちゃんと意思を持っている。女性的な格好はしているけれど、男に媚びたところが全然ない。ある意味、女性性のイメージを変えましたね。そういう彼女の自立心は沖縄だからこそ養われたとも思います。沖縄の人は平均して結婚が早く、離婚も多い。安室さんも彼女のお母さんも二十歳で結婚し、離婚を経験している。失敗しても若いから取り返しがつくというわけです。だから、沖縄の女は男に頼らない。本土で暮らす沖縄の女性が今は専業主婦をやっているなんていうと「病気ねぇ?」と言われてしまう(笑い)。

安室さんが沖縄のイメージを良くして、沖縄出身であることを隠さなくても良くなったという話があります。確かに、沖縄出身者は長年、本土に対し劣等感を持っていました。大阪府警の機動隊員の「土人発言」のように本土からの差別も根強い。本当の私はカッとするたちで、地元にいたら力に訴えかねない人間ですが、差別に対して正面から闘いを挑んでもだめだと思うんです。安室さんはそういう私たちの複雑な思いを超えて、一人の人間として存在している。別の闘い方があることを示してくれたと思います。

(聞き手・大森雅弥)

<よなは・けいこ> 1952年、沖縄県生まれ。女性文学会・大庭みな子研究会代表。著書に『現代女流作家論』『後期20世紀女性文学論』など。近著に『文芸的書評集』(めるくまーる)。

◆夢くれるアスリート 音楽ジャーナリスト・宇野維正さん

宇野維正さん

写真

安室奈美恵は、一九九五年に初の単独名義のシングルを出して以来、ずっとトップアーティストでした。九〇年代後半と比べたら売り上げの数字は落ちていましたが、CDマーケット全体の落ち幅と比べると、驚異的に人気を維持してきました。加えて、彼女の場合、ツアーの動員とそのツアーの映像ソフトの売り上げも、群を抜いていました。

日本の女性アーティストで、安室のように二十年以上にわたってトップクラスの人気をキープしてきた存在は後にも先にも例がありません。引退発表の前もその人気にまったく陰りはなく、今後も作品を出せば売れ続けたはずです。彼女の歌やダンスへのストイックな姿勢は女性たちの圧倒的なあこがれの対象で、むしろ熱はどんどん上がってきていた。そんな状況で引退を発表したのです。

なぜ引退するのか。理由はいくつかあるでしょうが、僕は彼女が自分で作詞や作曲をするソングライターではなく、シンガーでありパフォーマーであったことが大きいと思います。つまり彼女は意識としてはアスリートなんです。アスリートはゴールラインがないと走りきれない。運動選手は記録や順位という結果が明確で、いや応なく引退を意識することになりますが、出せば売れる安室の場合、自らゴールを設定せざるを得なかったのでしょうね。

日本のポピュラー音楽の歴史でいうと、安室の音楽は昔から一定数いた洋楽志向のアーティストといえます。彼女はユーロビート、ヒップホップ、ハウスミュージックといった海外のダンスミュージックの流行をその都度、Jポップに取り入れていきました。実は、全盛期といわれがちな小室哲哉プロデュース時代の約六年間は安室のキャリアの中では浮いていて、それ以外の時期は常に海外の音楽シーンの動向に敏感で、そこが大きな魅力の一つでした。

十代のころの安室は、ジャネット・ジャクソンに憧れていましたが、やはり彼女は日本のマイケル・ジャクソンだったんじゃないかと思います。メッセージ性ではなくファンタジーを優先する姿勢。社会問題に発言するようなこともなく、夢の世界を人々に見せ続けてきた。今回の引退によって、「平成はSMAPと安室奈美恵の時代だった」という日本のポップス史観が、より強固なものになりましたね。

(聞き手・大森雅弥)

<うの・これまさ> 1970年、東京都生まれ。上智大卒。音楽誌の編集者などを経て、2008年に独立。近著は『小沢健二の帰還』(岩波書店)。ほかに『1998年の宇多田ヒカル』『くるりのこと』。

−−「【考える広場】安室奈美恵と私たち」、『東京新聞』2017年12月16日(土)付。

-

-

-

- -

-

-

東京新聞:安室奈美恵と私たち:考える広場(TOKYO Web)

日記:honorよりもdignityを

人間が誇りをもって生きるということを表現するには、honorではなくてdignityを宛てるべきなのではないかと反省している。honorには上下関係のなかで定位という意味が色濃くあって、そうではない人間の尊厳を考えていかなければならないからね。前者は唾棄されてもよいかも知れない。時代が時代だから

盲目的にdutyに従い、そこにhonorを求めることって自己否定と他者否定のコングロマリット的なcourageでしかなく、そういう虚偽を見抜き、異議申し立てしくことが本当の勇気(courage)なのじゃないのかなあ。

個人がそう勝手に思い込んで生きるのは自由なんだけど、騎士道だの武士道だの、軍隊をモデルにした人間論で公共世界を語ること自体、自己と他者を否定することになっちまうんじゃないのかなあ、という話とでも言えばいいのか。そういう人為的な社会的矯正がスタンダードになることに警戒しないとね。